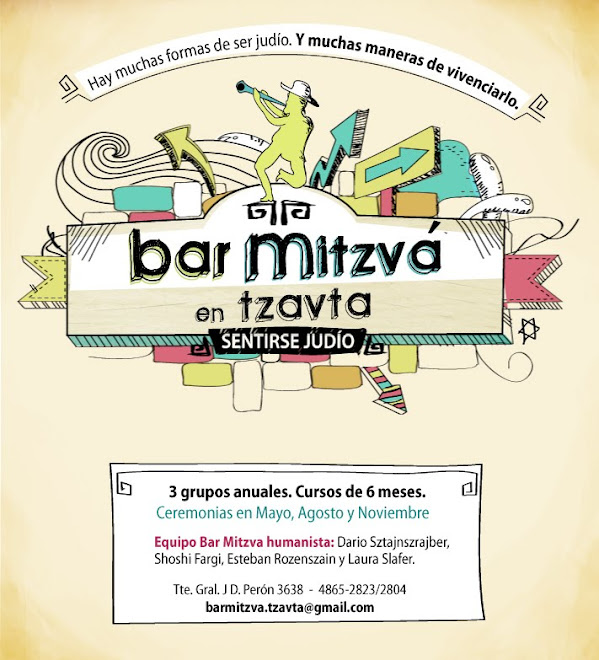

Por Darío Sztajnszrajber, director del proyecto de Bar y Bat Mitzvá en Tzavta

Bar Mitzvá secular, humanista, pluralista, diverso, laico, no religioso, no tradicional, sin rabino, familiar, sin templo, cultural, sin oficiante, democrático, no dogmático… Creo que no he usado más adjetivaciones, pero no porque no las haya sino ¡porque no he tenido más entrevistas! Es que nos encontramos en esos procesos tan crueles, pero a la vez tan fulgurantes; procesos no procesuales, esto es, caminos que más o menos se sabe de donde provienen, pero para nada se intuye hacia donde se va, sumado a que no hay ritmos ni regularidades ni tiempos homogéneos. Cuando a Derrida le preguntan por su filosofía en relación a las instituciones, esperando una bocanada hipercrítica que pusiera como objetivo fundamental la explosión de todo vestigio institucional, la respuesta de Derrida –como siempre- rumbea por otro lado: deconstruir no es destruir, sino abrir aquello que viene siendo de un único modo a sus posibilidades mas realizadoras. (No lo dice con estas palabras, pero vale la idea). O sea: “es” un Bar Mitzvá, el problema está en definir que es el “ser”. Sostener una idea del “ser” cerrada; esto es, que las cosas solo puede “ser” de una manera. O sostener una idea contingente del “ser”; esto es, que las cosas siempre pueden ser de otro modo. (Y por ello cuando se presentan como siendo de una única manera, vale desconfiar). Es un Bar Mitzvá porque deconstruye la idea misma de mitzvá, o en todo caso, la noción tradicional que sostiene una pertenencia esencial al judaísmo a partir de la observancia de ciertos preceptos, normativas o mitzvot. Bar Mitzvá, según la tradición, es quien está en condiciones ya de empezar a cumplir con los preceptos que todo judío maduro debe observar para ser un buen judío. Pero aquí no cumplimos ninguna. O casi ninguna. O las cumplimos todas. Una vez más: depende de cómo definamos qué es una mitzvá. Es el juego que se abre desde una definición cerrada de cualquier término hacia sus permanentes interpretaciones que rescatan el espíritu de la letra pero que en su radicalidad pueden llevar hasta la negación misma de las bases de las que se parte. Como si aquellos que se colocan del lado de la observancia, fuesen unos aplicados cumplidores de la totalidad de las reglas… Cumplir las reglas cuando me conviene y diseñar excepciones cuando me conviene aún más, no te hace un judío verdadero, sino “un vivillo de cuarta” (con perdón de la expresión). Aquí sostenemos un único precepto, norma, regla, deber-ser, ética, utopía, etc: judío es el que se siente judío y se encuentra convocado en algún momento de su existencia a emprender una búsqueda para hacerse cargo de su condición judía. No importa si es hijo de matrimonios mixtos, de parejas judías (incluso de aquellas que reniegan de su judeidad, pero que por la ley judía son judíos igual), si son adoptados (que la ley tradicional no les permite ser Bar Mitzva salvo que hagan conversión previa aunque hayan vivido una vida judía plena), si son de Boca, de Estudiantes de la Plata (como yo) o de Atlanta (como era de chico antes de convertirme). Hay algo judío que me convoca. En su diversidad, en sus variaciones, en sus manifestaciones más inauditas: olores, recuerdos, culpas, depresiones, alegrías. O algo que no se por donde pasa, pero me pasa. Y me quiero topar con ello, dejarlo ser y hacerme cargo. En cualquier formato. En la línea que más me provoca, convoca, evoca, o sea, que toca mi “voca-ción”, aquella voz que busca realizarse. Aquí en Tzavta, el Bar Mitzvá es un encuentro con aquellos otros que desde sus alteridades comparten estos senderos. Epicuro decía que la amistad para que no se transforme en una dependencia enferma con el otro, había que entenderla como el compartir juntos durante un rato un mismo trecho en un camino que cada uno lleva a su modo. Aquí el trecho son seis meses de estudio, de búsqueda, de arte, de poesía, de filosofía, de fuentes judías, de condición diaspórica, de Israel, de mixturas.

Seis meses y una ceremonia final en la que damos testimonio de todo esto que nos ha afectado. Los que quieren leer la Torá, leen la Torá; los que no quieren, no la leen. Cada cual pone en escena, ante su gente, su propio recorrido. En algunos casos con elementos tradicionales, en otros religiosos, en otros éticos, en otros culturales, en otros mezclando algunos de éstos. No se idolatra la ceremonia ni se la entiende desde la vacuidad fetichista: se la vive. De nuevo el espíritu de Derridá: deconstruir el Bar Mitzvá puede significar abrirlo; esto es, ir despojándolo de todos aquellos elementos que lo entraman en un dispositivo específico que se viene sosteniendo para reproducir un tipo de judaísmo que se pretende el único y que por ello encubre intereses concretos de poder y administración comercial. O sea; se trata de despojarlo para recuperar su sentido más originario, que en tanto origen no está puesto en el pasado sino en el futuro. (Se complica). ¿Por qué hacia adelante? Porque un poco toda la filosofía deconstruccionista supone que las institucionalizaciones siempre son parciales y por ello delimitan y excluyen otras potencialidades. Por eso hay como un espíritu mesiánico no religioso en el sentido de estar esperando una realización más plena de aquella que hoy por hoy es imposible de avizorar. Abrir las instituciones para que en el futuro la institución cumpla su rol que nunca puede ser la exclusión y el dogma. En castellano: el Bar Mitzvá es el tiempo en el cual uno asume que hay una proveniencia que lo convoca y quiere dar aire a la pregunta. ¿O qué otra mitzvá puede haber más importante que recuperar la ética del desierto en la que surgimos como pueblo? La ética de la hospitalidad, de la apertura, de la búsqueda. Aquí está la puerta abierta para que aquel que busca, venga. ¿Será el hombre un animal ritual? La cuestión más importante una vez más está en cambiar el acento: ¿será el hombre un animal?… ¡Definitivamente! Pero el problema está en las leyes que explican la animalidad para legitimar que hay hombres superiores a otros. ¡Por Dios!, en la naturaleza (o sea, en Dios), todo cambia de modo contingente (o sea, sin una legalidad ordenada de acuerdo a un principio de mejoramiento y evolución). Pobre Darwin, nadie lo lee. Es como con los textos judíos, nadie los abre, o sea, nadie los lee, o más bien los cierran y los matan con interpretaciones literalistas, o sea, no los interpretan. Es como con los ritos: los momifican. Muchos rabinos (los malos y los “progres”) se cansan de decirnos “eso no es un Bar Mitzva”, mientras nuestros chicos y nuestros adultos renuevan su pasión por lo judío, se hacen cargo de un legado y deciden continuar releyendo los textos que venimos leyendo desde siempre, desde un siempre que no tiene origen, pero que espera lo que está por venir, la posibilidad de que irrumpa un mundo mejor, un mundo para todos, un mundo más justo, pero de una justicia real, más allá de cualquier dispositivo. No se si necesitamos ritos. En todo caso, los ritos nos conectan con la búsqueda de sentido. ¡Pobres los ritos vacíos, formales, donde la gente cual rebaño repite y cual indiferente está pensando en otra cosa! Aquí hay una decisión de querer tener que ver con una historia y con un futuro. Los ritos son algo así como las letras que se insuflan de sentido en cada interpretación. Buscan en su repetición crear unidad, marcar una continuidad: los judíos venimos haciendo lo mismo hace miles y miles de años. Es cierto, pero también es cierto que se puede romper la lógica bivalente y pensar que la unidad y la multiplicidad no se excluyen sino que se potencian en sus tensiones. Los judíos venimos haciendo muchas cosas hace miles de años, pero siempre resignificándolas –a ellas y a nosotros mismos. Bar Mitzvá secular, humanista, pluralista, diverso, laico, no religioso, no tradicional, sin rabino, familiar, sin templo, cultural, sin oficiante, democrático, no dogmático: Bar Mitzva en (de)construcción.

No hay comentarios:

Publicar un comentario